Unfair News

중립적 관점의 재구성

중립적 제목

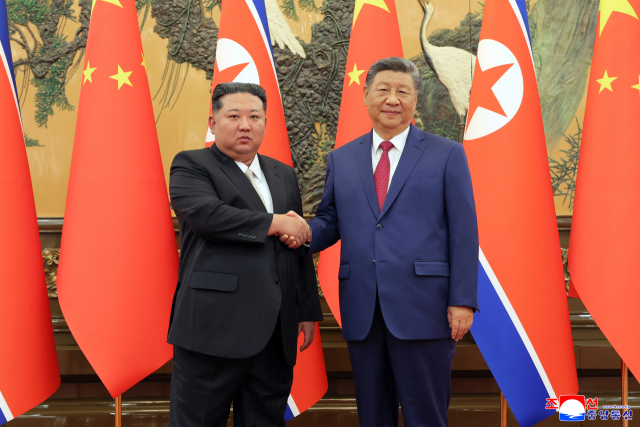

김정은, 시진핑과 6년 만에 정상회담…경제 협력 및 대북 제재 문제 논의

중립적 요약

김정은 북한 국무위원장이 6년 만에 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌다. 이 자리에서 김 위원장은 중국과의 경제 협력 및 무역 증진을 희망하며, 유엔 대북 제재 관련 중국의 협조를 요청한 것으로 전해졌다. 이는 러시아의 지원만으로는 한계가 있다는 북한의 인식과 러시아-우크라이나 전쟁 이후 변화된 북중러 관계 속에서 북한이 대외 관계 다변화를 모색하는 맥락으로 풀이된다. 중국은 전통적 우호를 강조하며 북한의 발전 경로를 지지했으나, 북한 관영매체는 경제 협력 언급 없이 정치적 유대만을 보도해 양측의 입장 차이를 시사했다.

편향성 분석

(0이면 극좌편향, 10이면 극우편향)

프레임 분석

기사는 김정은 위원장의 방중을 북한의 '경제 문제 해결'이라는 프레임으로 정의한다. 러시아의 제한적인 경제 지원과 러우 전쟁 이후 변화된 국제 정세를 원인으로 제시하며, 중국의 경제적 지원과 유엔 대북 제재에서의 협력이 해결책으로 필요하다는 관점을 제시한다. 정세현 전 통일부 장관의 발언을 인용하여 북한의 경제적 어려움이 주요 동기임을 강조하며 이러한 프레임을 강화한다. 북한 관영매체가 경제 협력 부분을 보도하지 않은 점을 대비시켜, 북한 내부가 제시하는 프레임과 외부의 분석 프레임 간의 차이를 보여준다.

어조 분석

기사의 어조는 전반적으로 중립적이고 분석적이다. '내비쳤는데', '보인다', '관측' 등 추정이나 분석적 표현을 사용하며, 특정 감정을 유도하는 직접적인 감정적 언어는 사용하지 않는다. 중국 관영매체와 북한 관영매체의 보도 내용을 병렬적으로 제시하여 객관성을 유지하려 노력하며, 전문가의 분석을 인용하여 사건의 배경과 의도를 설명한다. '김 위원장이 사실상 중국에 대북 제재 및 경제 문제에 대해 도움을 요청한 셈인데'와 같은 구절에서 미약한 해석적 어조가 엿보이지만, 이는 감정적이라기보다 상황 해석에 가깝다.

정보 편향

정보의 균형성은 비교적 잘 유지되고 있다. 중국 관영매체 <신화통신>과 북한 관영매체 <조선중앙통신>의 보도 내용을 모두 인용하며, 남한 전문가(정세현 전 통일부 장관)의 분석을 함께 제시하여 다각적인 관점을 제공한다. 특히, 북한 관영매체가 경제 협력 관련 내용을 의도적으로 누락했음을 지적하여 정보의 선택적 사용을 분석한다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 북중러 관계 변화에 대한 배경 설명을 통해 맥락적 이해를 돕고 있다. 특별히 누락된 주요 정보나 통계의 선택적 사용은 보이지 않으며, 인용된 출처는 명확히 제시되어 신뢰성을 높인다.

언어적 특징

단어 선택은 주로 사실 전달 및 분석적이다. '희망한다는 뜻을 내비쳤다', '인식이 ... 배경으로 보인다', '관측을 내놓기도 했다', '변화가 불가피해졌다' 등 추측성, 분석성 표현을 통해 기자의 직접적인 단정을 피하고 외부 분석에 의존하는 경향을 보인다. '밀착', '소원해졌다'와 같은 용어를 사용하여 북중러 간 관계의 변화를 묘사하고 있으며, '사실상 동맹을 맺는 수준의 조약을 체결하기에 이르렀다'는 표현은 상황의 심각성을 나타내지만 과장으로 보기 어렵다. 감정적 수사나 이분법적 사고는 거의 사용되지 않았다.

맥락 분석

기사는 김정은의 중국 방문이라는 외교적 사건을 다루며, 이는 북한의 핵 문제, 국제 제재, 그리고 변화하는 국제 정세(러우 전쟁, 미국의 정권 교체 가능성)라는 복합적인 사회정치적 맥락 속에서 해석된다. 기사는 북한이 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아의 국제적 입지 변화와 미국 대선 결과에 따라 북한의 대외 전략이 변화할 수 있음을 분석하여 맥락을 제시한다. 기사의 작성 의도는 독자들에게 북중 정상회담의 배경과 북한의 속내, 그리고 동북아 정세 변화의 한 단면을 분석적으로 제공하는 데 있다고 보이며, 특정 정치적 견해를 주입하려는 의도보다는 사실과 전문가 분석을 통해 상황을 이해시키려는 목적이 강하다.

종합 결론

이 기사는 김정은 위원장의 중국 방문을 북한의 경제적 어려움과 변화하는 국제 역학 관계 속에서의 전략적 움직임으로 분석하며, 비교적 중립적이고 객관적인 시각을 유지하고 있다. 다양한 출처와 전문가 의견을 제시하여 정보의 균형성을 확보하려 노력했으며, 감정적 언어 사용을 자제하고 분석적인 어조를 취한다. 전반적으로 특정 정치적 이념이나 집단에 대한 뚜렷한 편향성은 감지되지 않는다.